【2025年】110回薬剤師国家試験‐薬剤領域の傾向と111回の対策(総評)

総合

110回薬剤師国家試験の薬剤は昨年と同様、中等の難易度であった。グラフや図を用いた問題文が多く出題され、計算問題は6問の出題であった。薬剤は薬物動態学・物理薬剤学・製剤学の3つに分類され、それぞれについて出題傾向と111回に向けての対策をお伝えする。

110回国家試験の薬剤の出題傾向

薬物動態学

問題数は必須8、理論7、実践5の計20問で例年通り。吸収・分布・代謝・排泄(ADME)はバランス良く出題されている。

計算問題は計4問。

- 問47 点滴投与時の濃度推移の推測

- 問169 肝抽出率(Eh)の計算

- 問170 分布容積(Vd)の計算

- 問175 モーメント解析の計算

問47は実際には計算というよりは点滴のグラフ推移を押さえているかを問う問題であった。

また、問170の計算はどちらかというとADMEで勉強する範囲であり、問175はモーメント解析の計算であることを考えると、これまでの国家試験で出題されていたファーマコキネティクスのThe・計算と呼べる問題は問169のみと非常に少なかった。

特記としては相互作用の出題数が非常に多かったことである。

薬剤の領域では4問出題されていた。

- 問174 尿細管分泌過程での相互作用

- 問266 ニコチンガムの吸収に影響を与える飲食物とその機序

- 問269 胆汁排泄過程での相互作用(シクロスポリンとスタチン系)

- 問270 代謝阻害(イトラコナゾールとシンバスタチン)

また、薬剤領域以外でも3問出題されていた。

- 問211 ワルファリンの作用に影響を与える飲食物(薬力学的相互作用)

- 問311 葛根湯の作用を増強する風邪薬の成分(薬力学的相互作用)

- 問329 吸収過程の相互作用(難溶性キレート形成など)

合計で相互作用は7問出題されている。

相互作用の内訳は吸収過程の相互作用が2問、代謝過程が1問、排泄過程が2問、薬力学的相互作用が2問であった。

薬物動態学全体として、過去問題の一歩先の内容まで踏み込んで出題されている問題もあったが(問47、173、175)新傾向の出題範囲はなく、過去問題をしっかり押さえておけば得点できる問題であった。

物理薬剤学

問題数は必須2、理論4、実践0の計6問で例年通り。範囲も全体としてバランス良く出題されている。

計算問題やグラフの問題が4問と非常に多かった

- 問51 チキソトロピー性を示すグラフ(レオロジー)

- 問176 真密度の計算(粒子粉体の性質)

- 問177 水蒸気吸着等温線のグラフ

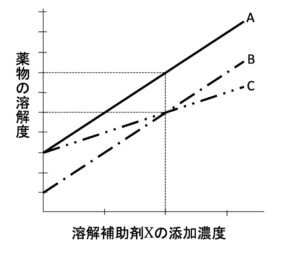

- 問178 安定度定数のグラフ

理論問題は過去10年では出題されていない形式で、過去問題のベースの知識を持ち合わせた上で、問題文やグラフから状況を判断し解答する必要がある問題が多く出題されたため、解きづらいと感じた方が多いと推測される。

製剤学

問題数は必須5、理論4、実践5の計14問で例年通り。範囲は満遍なく出題されてはいるが、薬物動態学、物理薬剤学に比べると出題数に偏りが見られた。

特に出題が多かったのがDDS(ドラッグデリバリーシステム)の範囲で、薬剤の領域では7問出題されていた。

- 問53 スパンスル型DDS製剤

- 問54 直腸吸収促進剤

- 問55 レクチンの能動的ターゲティング

- 問276 貼付剤と経口投与型コントロールドリリース型DDSの特徴

- 問279 インスリンデテミルの徐放化の機構

- 問281 アブラキサンの製剤学的な特徴

- 問282 帯状疱疹ワクチン(リポソーム製剤)の製剤学的な特徴

また、薬剤以外の領域でも4問出題されていた。

- 問107 インスリングラルギンの構造

- 問213 リザーバー型経口製剤の特徴

- 問316 OROS製剤の服薬指導

- 問336 腸溶性製剤の具体例(プロトンポンプ阻害薬)

合計でDDSは11問出題されている。

DDSの内訳は吸収改善型DDSが1問、コントロールドリリース型DDSが7問、ターゲティング型DDSが3問であり、レクチン(問55)や帯状疱疹ワクチン(問282)など薬剤領域では未出題の内容も出題された。

その他は製剤機械が2問(問50、181)、試験法が3問(問52、183、284)と多く出題されていた。全体として過去問題ベースではあるが、過去問題の一歩先まで整理をしていないと解きづらい問題が多く見られた(問53、107、180、181、183、282)。

111回国家試験に向けての対策

全ての範囲でまずはしっかりと過去問題(少なくとも直近5年)をしっかり解けるように勉強を進めていくことが重要であるが、より範囲ごとに掘り下げて説明をしていく。

薬物動態学

ADMEをしっかりと押さえることが何よりも重要である。

その際に薬物の体内動態を【イメージ】しながら勉強を進めていくことを意識する。

イメージを持ちながら理解を進めることで定着率が高まり、かつ今回の国家試験でもイメージ図の問題が問41、45と出題されている。

相互作用は頻出の内容が決まっているため、参考書に載っている組み合わせは必ず押さえる事が重要。

ファーマコキネティクスの計算は近年出題数が減少傾向で取扱いが難しいが、ベースとなる動態パラメーターや投与計画(点滴、繰り返し投与)などはしっかり勉強を進めていくべきである。

物理薬剤学

必須問題の取りこぼしが無いよう、全体を満遍なく既出内容を勉強する事がまず重要である。

理論問題はそのベースの知識をもとにグラフや問題文より解答を導く形式であるため、過去問題を解けるようになった次のステップとして、過去問題で出てくる言葉の意味を自分の中で落とし込めているか、イメージを持ちながら過去問題を解けているか意識する。

製剤学

全体を満遍なく既出内容を勉強する事が重要であるのは物理薬剤学同様である。

製剤学は【具体的な医薬品】が出題されるため、過去問題で出てきた具体的な医薬品の特徴をしっかりと押さえていく事が重要である(この医薬品はリポソーム製剤である、この医薬品は用時溶解の注射剤である、等)。

そしてその医薬品が製剤化を施す理由まで意識して勉強すると定着率が高まる。

さらに一歩進めると、各種製剤には有効成分は違えど共通の特徴がある事も多いため、横断的に特徴を押さえていく事が大切である

(例えばリポソーム製剤は脂質二重膜や活性成分の安定性の観点から、基本的に冷蔵温度(2~8℃)での保存が推奨されている、等。下記の特記問題で活用できた)。

110回の特記問題の紹介

薬物動態学

ただし、クレアチニンは血漿タンパク質に結合せず、尿細管で再吸収されないものとする。

- 糸球体ろ過速度は20mL/min/1.73 m2と推定できる。

- イヌリンの尿細管での再吸収クリアランスは20mL/min/1.73m2と推定できる。

- クレアチニンの尿細管分泌クリアランスは20mL/min/1.73m2と推定できる。

- 糸球体ろ過速度が正常なときより、イヌリンクリアランスは大きいと考えられる。

- 糸球体ろ過速度が正常なときより、クレアチニンクリアランスは小さいと考えられる。

正解番号:3、5

簡易解説:イヌリンは糸球体ろ過のみで排泄されるため、糸球体ろ過速度(GFR)を正確にあらわす指標である。

クレアチニンは糸球体ろ過に加えて少量尿細管での分泌があるため、実際のGFRをやや上回って算出される傾向がある。

よって、腎機能が低下した本患者のGFR=イヌリンクリアランス=30mL/min/1.73m2と判断する。

クレアチニンクリアランスは前述のように糸球体ろ過+尿細管分泌であると考えると、クレアチニンの尿細管分泌クリアランスはクレアチニンクリアランス(50mL/min/1.73m2)からGFR(30mL/min/1.73m2)を差し引いた20mL/min/1.73m2と推定できる。

また、GFRの正常値は100~130mL/min/1.73m2である。

物理薬剤学

以下の記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

なお、いずれの場合も安定度定数Kは次式で表される。

K = [可溶性複合体] / [薬物]・[X]

ただし、[ ]は濃度を示す。

- 溶解補助剤を添加しないとき、薬物の溶解度の大小関係は、A=C>Bである。

- 可溶性複合体AXと可溶性複合体BXの安定度定数は等しい。

- 可溶性複合体AXの安定度定数は、可溶性複合体CXの安定度定数より大きい。

- 可溶性複合体BXの安定度定数は、可溶性複合体CXの安定度定数より小さい。

- Kの値が小さいほど、薬物とXは安定な可溶性複合体を形成する。

正解番号:1、3

簡易解説:グラフの横軸が最も左側(溶解補助剤Xの添加濃度が0)の各薬物の溶解度を比較すると、A=C>Bであると判断できる。

安定度定数の式は問題文に与えられており、式より安定度定数Kの値が大きいほど可溶性複合体の濃度が高い(つまり安定な可溶性複合体を形成する)と読み取れる。

薬物AとCの比較において、グラフの横軸が最も左側(溶解補助剤Xの添加濃度が0)の薬物の溶解度はA=Cであるが、溶解補助剤Xを一定濃度入れた際の薬物の溶解度はA>Cであるため、Aのほうが多く溶解補助剤Xと可溶性複合体を形成している、つまりAのほうが安定度定数Kは大きいと判断できる。

製剤学

男性は、かかりつけの病院で接種可能かを確認し、接種の予約を行った。

接種の当日は平熱で、問診の結果からワクチン接種が可能と判定され、以下のワクチン製剤の1回目の接種を行うことになった。 シングリックス筋注用(注) 1バイアル(専用溶解用液0.5mL 1本添付)

1回0.5mLを筋肉内注射

注:乾燥組換え帯状疱疹ワクチン。

水痘帯状疱疹ウイルス糖タンパク質E抗原を有効成分とする凍結乾燥製剤と専用溶解用液からなる。

前者は、添加物として精製白糖及びポリソルベート80等を含有する。

後者は、グラム陰性菌 Salmonella minnesota R595株のリポ多糖の非毒性型誘導体である3-脱アシル化-4´-モノホスホリルリピッドAと精製キラヤサポニンを包含するリポソームからなるアジュバントを含有する。

問282(薬剤)

このワクチン製剤に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 専用溶解用液中の脂質粒子は、内水層を有する。

- ポリソルベート80は、微生物の発育を阻止する目的で添加されている。

- 精製白糖は、無痛化を目的に添加されている。

- 凍結を避けて、2~8℃で保存する。

- 血液中に移行後、製剤が徐々に分解されて有効成分を放出する。

正解番号:1、4

簡易解説:本製剤は問題文よりリポソーム製剤であると判断できる。

リポソーム製剤(脂質粒子)は内水層を有する微粒子である(下図参照)。

また、リポソーム製剤は脂質二重膜や活性成分の安定性の観点から、基本的に冷蔵温度(2~8℃)での保存が推奨されている。

まとめ

紹介した上記3問は、過去問題の一歩先まで整理をしていないと解きづらい問題の代表例である。

このレベルの問題が本番でしっかり対応できれば、薬剤学に関しては平均点以上を確実に取れる。

今回の記事を参考に111回国家試験合格に向けて勉強を進めてもらえると執筆者として嬉しく思います。

CES薬剤師国試予備校 講師

富山大学、富山大学大学院医学薬学研究科を卒業。大手予備校での指導経験(講義数全国1位の実績あり)を経て、現在はCES薬剤師国家試験予備校で薬剤学を担当。

「日本一わかりやすい授業」を目標に、生徒一人ひとりの理解度に寄り添いながら丁寧に指導するスタイルには高い評価が寄せられている。豊富な知識と的確な解説で、薬剤学の本質を深く理解できる授業を展開。国家試験合格を目指す受験生にとって、非常に心強い存在。