薬学部生必読!進級対策・留年防止で押さえるべきポイントと勉強法

薬学部の進級対策・留年防止について

薬学部に限らず大学に入学すると、サークルや部活、学祭など楽しいことがたくさん待っています。薬学部の新入生は、6年後の薬剤師になっている自分を想像して、ワクワクしていることでしょう。

しかし、遊んでばかりでは進級できないのが薬学部の現実。漠然と「薬学部入学=薬剤師になれる」と思っていては、薬剤師になることはおろか進級することすら危ぶまれます。

薬学部での勉強は、高校と比べ、範囲や内容のレベルが格段に上がってきます。とにかく膨大な量の知識の理解と暗記をこなさなければいけません。そのため、進級するために日頃からコツコツと勉強する癖をつけておくことが重要でしょう。

薬学部進級におすすめな参考書もぜひご覧ください!

では、どのように進級対策・留年防止対策をしていけばいいのか?気になる進級対策を、学年ごとに紹介していきます。

薬学の基礎を固め、教養を高める

薬学部に入学後、すぐに薬理学や病態生理学などの専門科目を勉強することはありません。

1年生の時は、薬の作用や体のしくみに関する基本を理解するため、生物学・化学・物理学・有機化学・物理化学などの基礎科目を学びます。高校化学の延長もしくはより深い内容を勉強していきます。

ここでつまずくと、今後の薬理や薬物治療等の専門科目でも単位を落とす可能性があります。1年生の時は他の学年に比べて、実習や実験、レポートなどが少ないので、この時期に勉強の仕方や習慣を身につけておくことをオススメします。

以下のことを心がけてみてください。

・暗記に頼らず「理解して覚える」

・その日にあった授業の復習はその日のうちにする

・週間スケジュールを作って勉強にメリハリをつける

具体的な進級対策としては、まずは授業にしっかりと出席することです。薬学部は大学にもよりますが、欠席日数制限があり、厳しい大学だと無断欠席は1回でも許されない場合があります。入学してから少し経つと、大学生活に慣れてきて、授業をサボりだす生徒をちらほら見かけるようになります。そういった生徒は必ずと言っていいほど2年生に進級できません。

というのも、出席日数が足りないと、定期試験を受験する資格が無くなり、試験すら受けさせてもらえません。そのため、授業には必ず出席しましょう。

定期試験の範囲は1ヵ月前くらいから公開されていくので、そのタイミングで試験勉強を始めると、定期試験はしっかりと準備して挑むことができます。2年生以降になると専門科目も増え進級対策は難しくなります。1年生のうちから定期試験対策のスケジュールをしっかりと立てる習慣をつけるようにしましょう。薬学部の定期試験は、過去問から再度出題されることが多いので、過去問分析も忘れずにしておきましょう。

医療人として自覚をもち、薬剤師になるための専門科目スタート

2年生になると、1年生で学んだ基礎科目をより深い視点から勉強していきます。

免疫学や細胞生物学、微生物学などに加え、薬理学や病態生理学などの専門科目がスタートします。1年生でしっかりと基礎を固めておけば、間違いなく理解できると思います。大学によっては暗記で乗り切れる科目もありますが、暗記に頼った勉強は留年の原因になります。1年生の進級対策でも書いたように、早い段階から「理解して覚える」勉強方法を身につけるようにしましょう。

しかしながら、薬理学では薬の数が膨大なため、名前と作用機序の一致が難しくなっていくので、ゴロなどで忘れないようにしておきましょう。

語呂ナビ

https://uzuchannel.com/goro-navigation-pharmacy/

具体的な進級対策は、1年生の時と同じで授業に出席し、定期試験対策を1ヵ月前くらいから開始することです。

大学によりますが、3年生へ進級する際に定期試験とは別に進級試験が課される大学もあるようなので、確認しておきましょう。

薬の専門家として基礎力を高める

3年生になると、基礎科目はほとんどなく、引き続き薬理学や病態生理学などの専門科目を勉強していきます。

これに、医薬品の製造・加工から投与に至る広い範囲を扱う製剤学や薬の体内での吸収・分布・代謝・排泄(ADME)を勉強する薬物動態学が加わります。

薬物動態学は計算が多いので、計算が苦手な人は苦労する科目です。

具体的な進級対策は、低学年の時と同じです。授業に出席し、定期試験対策を早めにしておきましょう。過去問対策も忘れずに。

薬剤師実務実習に向けて知識や技能を身につける

4年生では、引き続き専門科目を勉強していきます。

4年生は、次の5年生で実務実習を受けるため薬学共通試験を突破しなければいけません。薬学共通試験とは、CBT(Computer-Based Testing)と呼ばれる筆記試験とOSCE(Objective Structured Clinical Examination;客観的臨床能力試験)と呼ばれる実技試験があります。

これらは、薬学生が実務実習を開始する前に知識・技能や態度が一定の基準に達しているかを評価するための試験になります。

CBTは大学が出題するのではなく、外部の薬学共用試験センターの試験になるため、大学の定期試験を突破していても、CBTに合格しないと5年生には進級できず、実務実習も行うことができません。

薬学共用試験センター~CBT概要のリンク

具体的なCBT対策をご紹介していきます。4年生の後半にかけてCBTは行われるため、4年生の夏休み後くらいから本格的に過去問や模試などで対策していくのが良いです。CBTで出題される問題は、受験生ごとに異なっており、各受験生が受験するCBTの難易度は変わらない仕組みになっています。しかし、同じような問題が毎回出題されるので、模試やCBT対策の問題集をとにかく何度も解いて傾向をつかみましょう。

薬学共用試験センター~OSCE概要のリンク

次に、具体的なOSCE対策をご紹介していきます。OSCEに関しては、大学がしっかりと対策をしてくれます。OSCEの出題範囲は、注射剤や軟膏などの調剤の手技から患者対応のシミュレーションと幅広いです。時間が許される限り、繰り返し練習しましょう。また友達と交代で患者役をし、手順を確認しあうのもオススメです。

病院と調剤薬局で臨床現場で薬剤師としての実務経験を積む

5年生では、病院・薬局で約5ヶ月に渡って実務実習を行います。

この期間は、定期試験などはほとんどなく、実務実習をしっかりと終了することで単位を取得することができます。実務実習は、国家試験での実務を解く上でとても大切です。ここで、しっかりと現場での実務を学んでおきましょう。

実務実習の期間は、座学での勉強の習慣が無くなることがあります。そのため、実務実習以外の時間は、国家試験の必須問題だけでも自主的に勉強しておくと、6年生になった時に苦労せずに済むと思います。また多くの大学で6年生への進級テストが課されるようになりましたので、その試験内容も確認して対策を立てるようにしましょう。

薬剤師国家試験を受けるためにまずは卒業試験突破

ここまでくれば、あとは国家試験だけだと思っていませんか?

実は6年生は、国家試験以外にもすることが沢山あります。座学での単位はほとんど取得しているので、定期試験は他学年に比べると少なくなります。

しかしながら、最終学年のため、研究室での卒業論文や卒業試験など国家試験にむけて突破しておかないといけないことが山盛りです。それと同時に就職活動も進めていかないといけないので、一番忙しい学年になります。

卒業試験はこれまでの定期試験とは比べ物にならないほど難しくなります。もっと言えば、薬剤師国家試験以上に難しいです。

国家試験の合格率は、大学の評価につながります。国家試験に合格する見込みのない学生が国家試験を受けると、どうなるでしょう?当然のことながら、不合格になります。

つまり、大学の国家試験合格率を下げるわけです。大学としては、国家試験に合格できる学力のある学生のみをふるいにかけたいのです。そうすれば、国家試験の合格率が上がり、来年度の入学希望者増加に寄与するため、卒業試験は難しくなっています。

大学によりますが、卒業試験は過去2~3年分の国家試験の過去問が出題範囲であることが多いので、国家試験の過去問2~3年分を9月までに1度は解いておきましょう。

国家試験とは異なり、教授独特の問題が出題されることが多々あるので、卒業試験の過去問も2~3年分解いておくことをオススメします。

国家試験の対策はまた別の機会にお伝えします。

薬学部:進級する人の特徴10

- 大学の講義をしっかりと受け、集中して聴いている。

- 大学の講義で分からないことがあれば、すぐに解決する。

- 試験範囲をしっかり把握し、早めに試験勉強を開始する。

- 分らない内容や問題を相談する勉強仲間がいる。

- 大学生活に支障が出ない程度に大学外の活動を充実させている。

- 自分に合った勉強方法が身に付いている。

- 丸暗記ではなく、しっかりと理解した上で苦手科目対策をしている。

- 試験の過去問は丸暗記せず、参考にしながら周辺知識を勉強している。

- 物理・化学・生物などの基礎科目をしっかりと理解できている。

- 進級試験、再試験、留年に危機感をもって対応している。

薬学部:留年する人の特徴10

- 大学の講義を受けていない又は聴いていない。

- 大学の講義の内容を理解していないまま放置している。

- 試験勉強の取り掛かりが遅い。

- 勉強仲間がいない。

- 大学外の活動に力を入れすぎている。

- 自分に合った勉強方法が身に付いていない。

- 苦手科目を理解せずに丸暗記で乗り切ろうとする。

- 試験の時、過去問の答えを丸暗記する。

- 低学年時の物理・化学・生物などの基礎科目を疎かにしている。

- 親子間での進級試験・再試験に対する認識の差がある。

薬学部各学年の進級対策まとめ

- 1年生では、基礎科目を暗記に頼らず理解して覚えるようにして下さい。1年生の間に勉強方法や習慣を身に付けておきましょう。

- 2年生では、専門科目を勉強し始めますが、暗記が膨大なため、ゴロなどを使って工夫して覚えましょう。

- 3年生では、計算が多い薬物動態学が加わります。基礎的な計算はできるようにしておきましょう。

- 4年生では、CBTとOSCEと呼ばれる薬学共通試験があります。この試験を突破できなければ、実務実習に進むことはできません。1年生から身に付けてきた勉強方法や習慣を通して、コツコツと早めに対策をしましょう。

- 5年生では、実務実習を行うため、定期試験などはほとんどなく、実務実習をしっかりと終了することができれば、単位が取得できます。実務実習は、国家試験での実務を解く上でとても大切なので、しっかりと現場で学んでおきましょう。

- 6年生では、卒業論文や卒業試験等国家試験に向けて突破しておかないといけないイベントが目白押しです。特に卒業試験は、国家試験を受ける見込みのある生徒しか合格させないため、非常に難しくなります。卒業試験や国家試験の過去2~3年分を9月までには1度解いておきたいところです。

薬学部5年生進級率と6年間ストレート合格率

国立大学の薬学部は、平均して5年次進級率は95%前後と高く、国家試験合格率に多少のバラつきはあるものの、平均して80%以上と高くなっています。公立大学の薬学部は国立大学と比べると、5年次進級率、国家試験合格率ともに低いですが、それでもそれぞれ86.7%、80.4%と高いです。

一方、私立大学の薬学部では5年次進級率が平均して75.2%と低く、国家試験合格率に関しては、57.2%と顕著に低くなっています。私立大学の薬学部は大学間で国家試験合格率にかなりの差があり、低い大学は20%以下、高い大学は80%前後となっています。国公立大学と私立大学の薬学部間での差は、大学入学前の学力や学習習慣が影響していると考えられます。

では、私立大学の薬学部間で、これほどまでの差がなぜ生まれるのでしょうか?特に私立大学の薬学部では6年生時にほとんどの大学で卒業試験を課し、薬剤師国家試験に合格する可能性のある学生だけをふるいにかけます。そうすることで国家試験の合格率を上げています。

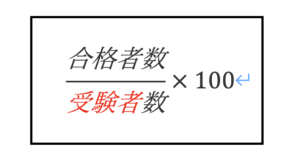

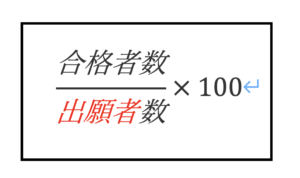

卒業試験を突破できなかった学生は、薬剤師国家試験において不合格になる可能性が限りなく高いと言えます。皆さんは厚生労働省が発表する合格率以外に「真の合格率」が存在することをご存じでしょうか?厚生労働省が発表する合格率は、

で計算します。

一方、真の合格率は、

で計算します。

つまり、真の合格率を計算する際には、出願したが受験できなかった数を不合格者としてカウントする必要があります。

ここで言う「出願者数」とは薬剤師国家試験を受験する資格がある者で、出願期日までに出願した人数のことをいい、「受験者数」とは実際に薬剤師国家試験を受験した人数のことをいいます。

薬剤師国家試験では、この「出願者数」と「受験者数」の間には大きな差があります。「受験者数」が「出願者数」よりも少ない理由は、まず一つ目として「体調不良等で受験できなかった」ことが挙げられます。

二つ目の理由は、「卒業試験を突破できず、国家試験受験資格が無くなった」ことが挙げられます。こうした合格率のカラクリをもってしても合格率が低い場合は、大学のカリキュラムや通う学生の学力の差などを考慮しなければなりません。

薬学部進学の際には、「真の合格率」にも注目してみて下さい。とは言っても、どの大学でも、しっかりと勉強していれば薬剤師国家試験には合格できるので、しっかりと勉強に専念しましょう。

薬学部進級対策まとめ

さて、1年生~6年生までの勉強内容やその対策を見てきました。薬学部入学後は、定期試験はもちろん、ほぼ毎年進級試験があり、それを突破しなければ進級できません。

それに加え、4年生の時に全大学共通のCBTとOSCEがあります。これを突破しなければ、5年生の病院・薬局実習には行くことができなくなります。病院・薬局の実務実習が終わり、晴れて6年生になれば、卒業論文や就職活動などのイベントが国家試験前に盛り沢山です。

薬学部の集大成である薬剤師国家試験は、6年生になれば皆が受けられるわけではなく、これまでの試験以上に難しい卒業試験を突破した者だけが受けることができます。一朝一夕では勉強する習慣は身に付きません。

6年を通して、薬剤師国家試験に向けて勉強する習慣をしっかりと身につけておきましょう。頑張って下さい。

CES薬剤師国試予備校 講師

アメリカの大学・大学院を卒業後、再受験にて薬学部に入学。再試・留年はなく、ストレートで国家試験にも合格。 卒業後は薬局薬剤師を経て、現在はCES薬剤師国家試験予備校の講師。 薬剤師国家試験のゴロサイト『ゴロナビ〜薬剤師国家試験に勝つ〜』を運営中